Статьи

Дискография

Песни

Тексты

Фотографии

Справочные материалы |

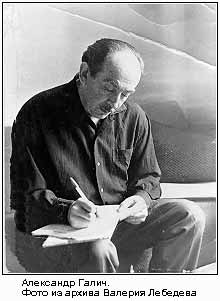

Галич Александр Аркадьевич

Венки и веники

В те дни в октябре, когда приближалось 80-летие Александра Галича, я

чувствовала особое возбуждение, "бродя" по российским телеканалам. И зритель,

и профессионал волновались во мне от нетерпения. Я почти наверняка знала,

ЧТО ИМЕННО покажут в эти дни. Будет петь Галич. Это будут ТЕ САМЫЕ кадры,

которые...

Я не ошиблась. "Вот это! Вот он!" - завопила я. Промелькнул отрывок.

Обрывок, скорей. А дальше, как водится, о коррупции, олигархах, о семитах

и антисемитах - с вдохновением! Увядшее черно-белое изображение - Галич

поет - зацепило что-то важное из прошлого и, не успев прорасти в настоящем,

оборвалось. "На полчасика погрустнели". Дату отметили...

Нелепица какая - Галич для галочки! Стало стыдно. Как будто я привела

хорошего человека в дурную компанию. Такое чувство уже однажды меня посещало,

когда к юбилею Владимира Высоцкого все кому не лень дурными голосами распевали

его песни.

Что с нами стало? Раньше к запрещенным именам хоть почтение испытывали,

был интерес к каждой подробности, к каждой новой строчке... Песни расходились

в магнитофонном самиздате и, казалось, сдерживали процесс деградации общественной

морали.

При сегодняшней свободе - приблизительность, скороговорка, небрежность...

Похоже, третьего не дано, пока не наступило время для долгой, тяжкой, необходимой

работы слушать, думать, прозревать. Может, и не стоило нам тогда... Может,

мы поторопились? Впрочем, это я уже начинаю рассказывать вам одну киношную

историю.

1988 год, Новосибирск. На Западно-Сибирской студии документальных фильмов,

где я в то время работала главным редактором, жуткий бедлам. Мы переезжаем

в новое здание из старого собора, где много лет работали, греша, или грешили,

работая. И вот в дальнем углу фильмохранилища, в подвале с толстенными

стенами, была найдена коробка с надписью "Фестиваль авторской песни. Новосибирский

Академгородок. 1968 год". Такой материал ни в каких учетных документах

не значился. Побежали с пленкой в кинопроекционную, зарядили, посмотрели

и ахнули: "Так это же Галич!" Сбежались студийные "старички", посмотрели

еще раз, слово за слово - вспомнили, что в 68-м по распоряжению, как тогда

говорили, компетентных органов эту пленку должны были уничтожить. Но если

мы ее держим в руках, значит, нашелся тогда кто-то, кто выполнил приказ

"так себе" - негатив, то есть первооснову, действительно уничтожил, а позитив,

то есть отпечаток, все же припрятал. До востребования. На что надеялся?

На лучшие времена? На потомков? На нас, как оказалось.

Времена, а это были первые годы перестройки, действительно были самые

лучшие для документального кино. Свобода - в меру внутренней свободы, и

деньги еще водились. Одним словом, было решено восстановить эту страничку

истории, и в производство немедленно запускается фильм под названием "Запрещенные

песенки".

В Израиле, кроме меня, живет по меньшей мере еще один человек - обладатель

видеокассеты с этим фильмом. Это Анатолий Бурштейн, сегодня он профессор

Института Вейцмана. Без него не было бы, пожалуй, тех событий 68-го года,

которые мы взялись восстанавливать, без него не получился бы наш фильм

таким, каким он получился.

Итак, 1968 год. Анатолий Бурштейн, тогда молодой ученый, президент известного

на всю страну молодежного клуба-кафе "Под интегралом" в новосибирском Академгородке.

Сам Академгородок тоже совсем молод. Всего несколько лет, как съехались

в Сибирь делать большую науку люди, как правило, неординарные, способные

начать новое дело с нуля. Среди них и те, кому было душно в столичных научных

центрах. В Сибири им грезилась независимость, возможность прожить жизнь

не назначенную, а избранную самостоятельно.

Чем же был знаменит этот клуб? Как объяснить это сегодня людям с иным

историческим опытом? Да там просто отдыхали и развлекались раскованней,

общались откровенней, чем было принято. Там часами слушали академиков Лаврентьева,

Буткера, Румера... Там выбирали "Мисс Интеграл" и называли ее попросту

"Миска"... Кстати, в тот год "Миской" стала Ирина Алферова, сегодня довольно

известная актриса театра и кино, а тогда новосибирская школьница. Там танцевали

до упаду... Там были девушки сплошь в мини-юбках, на шпильках, с высокими

прическами и с непременной сигаретой в руке - признак неслыханной вольности.

Ну и конечно, всеобщим увлечением была только-только появившаяся авторская

песня. О ней много спорили: что это? Вызов официальной эстраде? Самовыражение?

Уход от жизни? Так или иначе, Бурштейн и его команда затеяли всесоюзный

фестиваль авторской песни.

Вышестоящие (а как же без них), комсомол и партия, с энтузиазмом поддержали.

Но в последние дни перед фестивалем, когда ажиотаж стал очевиден, прозрели,

поняли, что были недальновидны, и решили стихию обуздать, фестиваль отменить.

Но было поздно. Почуяв недоброе, Анатолий Бурштейн тут же распорядился

продать две тысячи билетов. Проданные билеты стали козырем. В партийных

кабинетах Бурштейн клялся взять все под свой контроль, ручался своим пребыванием

в Академгородке, обещал полное спокойствие и лояльность... А события ожидались

крупные. Пятнадцать концертов в тысячных залах! Уже известны были имена

исполнителей: Александр Дольский, Сергей Чесноков, Юрий Кукин... "Мне звезда

упала на ладошку...", "А я еду за туманом...", "Мешает жить Париж..." -

распевал возбужденный Академгородок. И конечно же, все ждали Галича. Устроители

фестиваля вспоминали его первое появление на чьей-то квартире: "Он вошел

широко и артистично, соответственно своим ста восьмидесяти трем сантиметрам,

и сказал: "Здравствуйте, я Галич". То, что он делал, было, как говорится,

по другому департаменту. Он начал с "Баллады на смерть Пастернака", и уровень

разговора был задан.

Разобрали венки на веники,

На полчасика погрустнели...

Как гордимся мы, современники,

Что он умер в своей постели!

Потом, позже Галич напишет в "Генеральной репетиции": "...заснеженная

платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички...

и внезапно пришедшие наконец строчки, ключевые строчки песни, посвященной

памяти Пастернака:

Как гордимся мы, современники,

Что он умер в своей постели!

Будь благословенно, это мгновение!

Останься в памяти, не исчезни!

И еще. Зал Дома ученых в новосибирском Академгородке. Это был, как я

теперь понимаю, мой первый и последний открытый концерт, на который даже

продавали билеты. Я только что исполнил как раз эту самую песню. И вот,

после заключительных слов, случилось невероятное - зал, в котором в этот

вечер находилось две с лишним тысячи человек, встал и целое мгновение стоял

молча, прежде чем раздались первые аплодисменты".

Случился бум. Галич был нарасхват, он пел в институтах, в концертных

залах, на квартирах... Кто-то из участников фестиваля сказал, что Визбор

не приехал потому, что не захотел быть десертом у академиков. Галич отреагировал:

"Это пижонство" - и добавил очень серьезно: "Дали бы петь где угодно, хоть

под забором, лишь бы дали".

Будь же благословенным, это мгновение!

В коробке с кинопленкой, с которой началась эта история, мы нашли только

изображение, "немые кадры". Часами просиживали с нами за монтажным столом

участники фестиваля, гоняя пленку вперед-назад, чтобы по артикуляции понять,

что именно пелось в тот момент, на каком именно концерте. К тому времени

кинооператора этих съемок Бориса Бычкова уже не было в живых. Найти фонограмму

той или иной песни проблем не составляло. Со времен фестиваля в Новосибирске

в каждом уважающем себя интеллигентном доме были магнитофонные записи.

Когда песня "опознана", подложить фонограмму, пусть даже "не родную", то

есть записанную не в момент съемки, а, скажем, на другом концерте, технически

действие не сложное: чуть растянуть или вырезать паузы - никто и не заметит.

Но в нашем случае хотелось документальной точности.

В одном из разговоров Юрий Кукин вспомнил забавный эпизод. Галич пел:

"Мы похоронены где-то под Нарвой" - и вдруг в зрительном зале взорвался

осветительный прибор. "По лесу с шумом гуляет охота..." - "Бах!" - взрывается

прибор. "Трубят егеря", - заканчивает песню Галич. "Когда мы шли с концерта,

- рассказывал Кукин, - я сказал Галичу: "Мне показалось, что в вас стреляли".

Галич ответил: "А мне показалось, что секретарь горкома покончил с собой".

Мы посмеялись, и вдруг осенило: а что, если это был осветительный прибор

кинохроники? Если так, значит, на этом концерте шли съемки, значит, по

этому "Бах!" и надо искать "родную" фонограмму. Оказалось, что так и было.

Прослушав несколько пленок, на одной услышали: "По лесу с шумом гуляет

охота... (Бах!) Трубят егеря!" Так через двадцать лет встретились изображение

и звук: поет Александр Галич.

К середине фестиваля в Академгородке была устроена пресс-конференция,

на которой комсомольский секретарь поспешил сделать политическое заявление.

Он назвал фестиваль крупной идеологической ошибкой. Публичные концерты

Галича было рекомендовано не продолжать. Галич отреагировал спокойно, как

будто был готов к этому. А Бурштейн, с самого начала обещавший не выпускать

события из-под контроля, понимал, что партийным и комсомольским бонзам

ситуацией уже не овладеть. Ведь к тому времени еще не состоялся главный,

специальный, закрытый концерт для членов Дома ученых, и академическая публика

ни за что не потерпит, чтобы она не услышала то, что слышали другие. Предчувствия

оправдались. О, эта чиновничья хитрость и ничтожный цинизм! Тот же контролирующий

партиец, который день назад дал распоряжение концерты Галича запретить,

обратился к Бурштейну: "Знаешь, академики хотят..." И Галич пел. Пел один

целое отделение. В первый и последний раз.

И не веря ни сердцу, ни разуму,

Для надежности спрятав глаза,

Сколько раз мы молчали по-разному,

Но не против, конечно, а за!

Где теперь крикуны и печальники?

Отшумели и сгинули смолоду...

А молчальники вышли в начальники,

Потому что молчание - золото.

На песне о молчальниках кинокамера остановилась. Больше никто, нигде

и никогда в Советском Союзе концертов Александра Галича не снимал. Из чудом

уцелевшей пленки на Западно-Сибирской киностудии удалось восстановить полностью

изображение и звук лишь двух песен в исполнении автора: "Баллады на смерть

Пастернака" и "Повстречала девчонка бога...". Песню "Молчальники" удалось

восстановить лишь частично.

Потом эти кадры будут неоднократно использованы в разных фильмах - хороших

и не очень, но, справедливости ради, необходимо сказать: сняты они оператором

Борисом Бычковым, которого уже нет в живых, впервые восстановлены к показу

в фильме "Запрещенные песенки" режиссером Валерием Новиковым, монтажером

Светланой Сороквашиной, звукооператором Валерием Соловьевым...

...Фестиваль заканчивался, и в бой вступила партийная пресса. Среди

разных статей особенно выделялась одна под названием "Песня - это оружие".

Ее автор - журналист, ветеран войны Николай Мейсак. Верный солдат партии,

он из тех, кто принимает директиву за вдохновение. "Сибирский Мересьев"

- называли его. Тот же военный подвиг и та же героическая судьба трансформировались

в характер безапелляционный и прямолинейный. Страшней фигуры, чем он, не

было в партийной журналистике Новосибирска тех лет. Он не был на концертах,

он их только слушал в записи, но описал бардов с нечесаными волосами, грязными

ногтями, по сути, моделируя образ хиппи, к тому времени неоднократно высмеянный

в советской печати. Ладно бы, только это. Но в статье говорилось и о "идеологической

диверсии", и о "растлении молодежи", и о "политической незрелости"... Больше

всех, естественно, досталось Галичу. Именно эта статья стала роковой. По

сути, с нее начались гонения на Галича, запреты его пьес и фильмов, преследование

авторской песни. Тогда и появится распоряжение компетентных органов уничтожить

пленку, снятую на фестивале.

Клуб "Под интегралом" вскоре признают рассадником антисоветской деятельности

и закроют. Его президента, Анатолия Бурштейна, лишат кафедры в университете.

Молодого Александра Дольского, например, попытаются "обработать". Явятся

к нему в дом с обыском. Заберут в шесть утра на допрос, приведут в камеру

и бросят между прочим: "Здесь допрашивали Пауэрса, а теперь вы пишете свои

показания..."

Через несколько месяцев начнется история с так называемыми подписантами.

Помните, как это было? Наивные романтики-шестидесятники напишут письма

протеста против политических процессов за инакомыслие, а письма прозвучат

по "Голосу Америки", и получится так, что якобы обращены они не в Верховный

суд, не в ЦК, а прямо за кордон. Так появится еще один повод покруче завинтить

гайки.

Фестиваль проходил в марте, а уже в августе советские танки вошли в

Прагу. Оттепель сменилась долгими заморозками. В 1973 году Галич напишет

свою "Генеральную репетицию", повесть-воспоминание, в которой им уже все

понято. В 74-м его вынудят эмигрировать. В 77-м, 15 декабря, он трагически

погибнет в Париже. А коробка с кинопленкой еще долго будет лежать в дальнем

углу фильмохранилища и ждать своего часа. Ждать возвращения поэта, певца,

человека. Мы найдем ее только в 88-м и наивно обрадуемся тому, что способны

это возвращение приблизить.

Так почему же так стыдно сегодня? Включите телевизор. Там ответ.

Татьяна Паулан, специально для "РИ"

"Русский Израильтянин"

01.1999г |